来源: 网络

发布日期:2024-07-17

浏览次数:

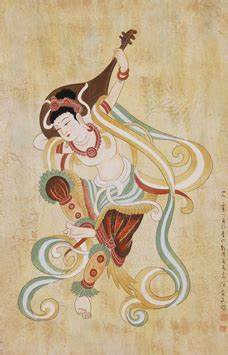

在敦煌壁画中,有一种经典的舞蹈形象是“反弹琵琶”。

舞者背对观众,手持琵琶,舞姿曼妙,尤其是其反弹琵琶的动作,极具艺术感和创新性,打破了传统的审美和演奏方式。

这种艺术形象因其独特性和创新性,被用来形象地比喻一种心理效应,即“反弹琵琶效应”。

具体来说,反弹琵琶效应指的是原本要批评的过错不给予直接批评,而是充分肯定或表扬其长处,使犯错者自我反省,进而认识过错,改正过错的现象。

通过这种方式,可以出奇制胜,使犯错者深刻认识到自己的错误,从而改正过错。

反弹琵琶效应的产生主要有以下几个因素:

1.心理失衡:

当犯错者受到表扬而非预期的批评时,就会产生一种认识上的矛盾关系:“犯错误应该受到批评”、“现在反而受到表扬了”。这是一对矛盾关系,会使人的心理失衡。

为了克服这种失衡,犯错者可能会进行自我调整,反思自己的错误,从而产生自责心理,并努力改正。

2.反差作用:

当犯错者预期会受到批评,但实际上暂时或根本就不批评,令犯错者等待批评落空,更容易激起递向思维。

为什么这样的过错都不批评,反而还要表扬?这是什么道理?诱使犯错者自思、自责,从而产生反弹琵琶效应。

3.感化作用:

通过站在犯错者的角度上去肯定他们,鼓励他们、赏识他们,表扬犯错者的长处,可以满足他们的情感需求,打破情感饥饿状态,使他们更容易接受批评,并产生改正错误的动机。

反弹琵琶效应的应用广泛,不仅在企业管理、人际关系中有效,在教育领域也能起到很大的作用。

比如,处于叛逆期的青少年往往逆反心理比较强,越禁止的事情越要做或者越是面对严厉的批评、指责越是不服,反而要用叛逆的行为加以反抗。

面对这一心理,如果直接指责或批评往往会起到相反的作用,使其在错误的道路上越走越远。

这时不妨采取反弹琵琶的方式,以表扬的方式来达到批评的效果,可以使其更深刻地认识到自己的错误,这对于叛逆的人反而更加有效。

反弹琵琶效应背后的原理是人们往往更愿意接受肯定和赞扬,而不是批评和否定。

当我们受到肯定和赞扬时,我们的自尊心和自信心都会得到提高,这样更容易使我们认识到自己的不足之处,并主动进行改进。

对于叛逆期的孩子而言,这种教育方式相较于直接批评更加温和、有效,能够帮助他们建立自信、激发内在动力,从而更好地成长和发展。

地址:江苏省连云港市开发区东方大道18号

联系电话:0518-81882819 学校邮编:222042 邮箱 lyggaozhong@163.com

Copyright 2005-2021 连云港高级中学 版权所有

苏公网安备 32070402010068号 苏ICP备18036607号-1

苏公网安备 32070402010068号 苏ICP备18036607号-1

推荐使用360/谷歌Chrome/IE10及以上的浏览器浏览

微信公众号

新浪微博